Spedizione gratuita in Italia per ordini superiori a 59€

Anatomia di un’Ape: Com’è Fatta e Quali Sono le Sue Parti Fondamentali

Anatomia di un’Ape: Com’è Fatta e Quali Sono le Sue Parti Fondamentali. Approfondisci la struttura e il funzionamento delle api per comprendere meglio il miele e la sua produzione.

Le api sono tra gli insetti più affascinanti e importanti del nostro ecosistema. Ma qual è il segreto della loro sopravvivenza e del loro ruolo cruciale nella produzione di miele? La risposta si trova nella loro anatomia altamente specializzata.

Il corpo dell’ape è suddiviso in tre parti principali: il capo, il torace e l’addome. Ogni sezione svolge funzioni specifiche che contribuiscono al benessere dell’ape e della sua colonia nell’alveare.

Comprendere l’anatomia delle api è fondamentale per apprezzare il loro ruolo nell’ecosistema e nella produzione di miele di alta qualità, come quello disponibile nel nostro shop online Borvei.it.

Punti Chiave

- Le api hanno una struttura corporea complessa e specializzata.

- L’anatomia delle api è fondamentale per la loro sopravvivenza e il loro ruolo nell’ecosistema.

- Il corpo dell’ape è suddiviso in tre parti principali.

- La comprensione dell’anatomia delle api è essenziale per gli apicoltori.

- Il miele prodotto dalle api è un prodotto di alta qualità.

La Struttura Generale del Corpo dell’Ape

L’anatomia dell’ape rivela una struttura complessa e affascinante. Il corpo delle api è composto da numerosi segmenti denominati metameri che, uniti più o meno saldamente tra loro, costituiscono una sorta di capsula articolata detta esoscheletro o tegumento. Questa struttura protettiva è composta da diversi strati: cuticola, epidermide e membrana basale.

Dal tegumento partono sporgenze interne come tentorio, fragmi, furche e apotemi, che formano il cosiddetto endoscheletro. Questo serve per dare sostegno agli organi interni e per l’attacco dei muscoli. Tutto il corpo è ricoperto da peli lisci e articolati, oltre che da setole sensoriali, che giocano un ruolo cruciale nella percezione dell’ambiente circostante.

Le Tre Parti Principali: Capo, Torace e Addome

La presenza di evidenti restringimenti consente di suddividere il corpo dell’ape in tre distinte regioni morfologiche: il capo, il torace e l’addome. Ognuna di queste parti ha funzioni specifiche e caratteristiche morfologiche distintive.

- Il capo dell’ape ospita gli organi sensoriali principali e l’apparato boccale, elementi fondamentali per l’orientamento e l’alimentazione dell’insetto.

- Il torace è il centro della locomozione, dove si articolano le sei zampe e le quattro ali che permettono all’ape di volare e spostarsi con precisione tra i fiori.

- L’addome contiene gran parte degli organi vitali, tra cui l’apparato digerente, riproduttivo e il pungiglione, oltre alle ghiandole specializzate per la produzione di cera e altre sostanze.

Come sottolineato da un famoso entomologo,

“La struttura tripartita del corpo dell’ape rappresenta un adattamento evolutivo che ha permesso a questi insetti di specializzarsi nelle loro funzioni ecologiche.”

La suddivisione in queste tre parti principali è visibile anche a occhio nudo e rappresenta un aspetto fondamentale della loro anatomia.

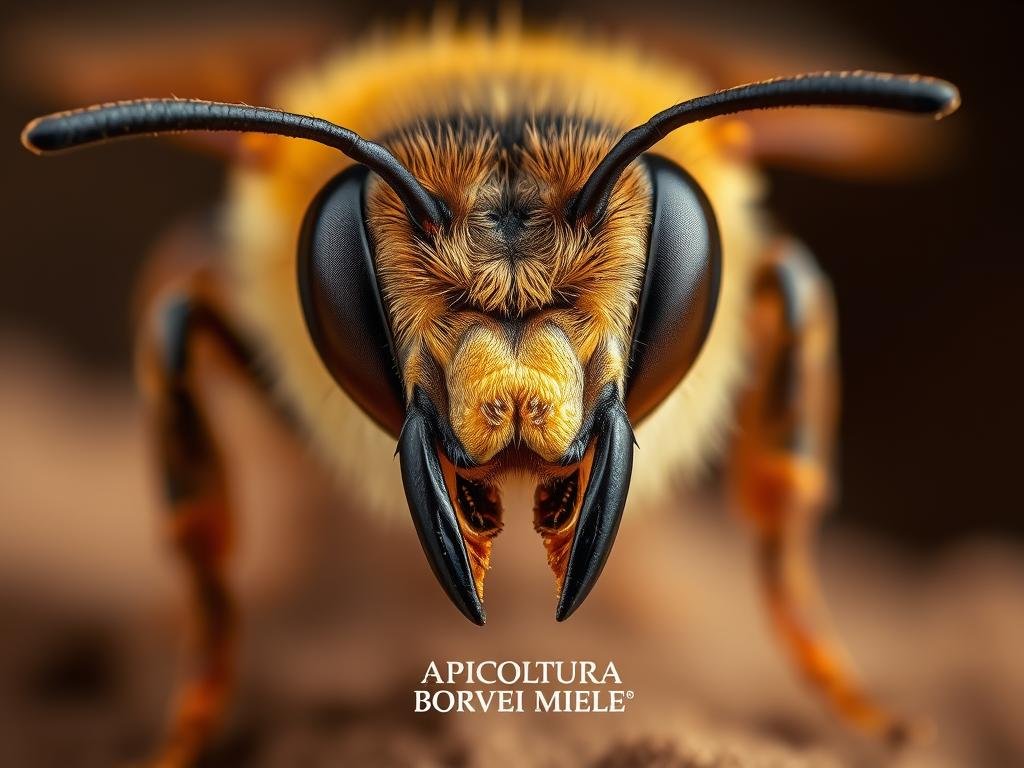

Il Capo dell’Ape: Centro di Controllo e Percezione

Il capo dell’ape rappresenta un centro nevralgico per la sua sopravvivenza, essendo dotato di organi sensoriali altamente specializzati. Questi organi sono cruciali per l’ape nella navigazione, nella ricerca di cibo e nell’interazione con l’ambiente circostante.

Gli Occhi Composti e Ocelli: Un Sistema Visivo Complesso

Gli occhi composti delle api sono tra gli organi sensoriali più importanti, consentendo loro di avere una visione a mosaico dell’ambiente. Formati da migliaia di ommatidi, questi occhi permettono alle api di percepire movimenti rapidi e di vedere in diverse direzioni contemporaneamente.

Le api possono percepire la luce ultravioletta, una caratteristica che influenza significativamente il loro modo di individuare i fiori e orientarsi durante il volo. Questa capacità visiva è fondamentale per la loro sopravvivenza e per il successo nella raccolta del nettare.

| Tipo di Ape | Numero di Ommatidi |

|---|---|

| Regina | 3.500 |

| Operaie | 5-6.000 |

| Fuchi | 10.000 |

Le Antenne: Organi Sensoriali Multifunzionali

Le antenne delle api sono organi sensoriali multifunzionali dotati di sensilli che permettono loro di percepire odori, sapori, temperatura, umidità e livelli di CO2 nell’ambiente. Queste informazioni sono cruciali per orientarsi e individuare risorse alimentari.

“Le antenne delle api sono fondamentali per la loro capacità di esplorare e interagire con l’ambiente.”

L’Apparato Boccale Lambente-Succhiante

L’apparato boccale lambente-succhiante è una struttura specializzata che consente alle api di raccogliere il nettare dai fiori. Questo nettare viene successivamente trasformato in miele all’interno dell’alveare. Le mandibole, parte dell’apparato boccale, sono utilizzate anche per manipolare la cera e raccogliere propoli.

In sintesi, il capo dell’ape è un complesso sistema che integra vari organi di senso per guidare l’insetto nelle sue attività quotidiane. La sua struttura e funzione sono fondamentali per la sopravvivenza dell’ape e per il successo dell’alveare.

Il Sistema Nervoso e gli Organi di Senso

Il sistema nervoso delle api rappresenta un aspetto fondamentale della loro anatomia, consentendo loro di interagire efficacemente con l’ambiente circostante. Questo sistema complesso è composto da diverse parti che lavorano insieme per permettere alle api di percepire e rispondere agli stimoli ambientali.

Il Cerebro e lo Gnatocerebro: Il Cervello dell’Ape

Il sistema nervoso centrale delle api include il cerebro e lo gnatocerebro, situati nel capo. Il cerebro è posizionato sopra l’esofago e rappresenta il centro di elaborazione principale, controllando occhi composti, ocelli, antenne e altre strutture sensoriali. Lo gnatocerebro, posizionato sotto l’esofago, coordina le funzioni dell’apparato boccale e delle ghiandole salivari.

Il cerebro e lo gnatocerebro sono collegati da fibre nervose e insieme innervano diverse parti del corpo dell’ape, consentendo una risposta coordinata agli stimoli.

I Sensilli: Recettori Specializzati per Percezioni Diverse

I sensilli sono recettori specializzati che trasformano gli stimoli esterni in impulsi nervosi, permettendo alle api di percepire una vasta gamma di informazioni ambientali. Migliaia di sensilli sono situati sulle antenne, ma sono presenti anche su altre parti del corpo dell’ape, come appendici boccali e zampe.

Esistono diversi tipi di sensilli, tra cui meccanorecettori per vibrazioni e tatto, chemiorecettori per odori e feromoni, termorecettori e igrorecettori per temperatura e umidità. Questi sensilli sono essenziali per la sopravvivenza dell’ape nell’ambiente.

Le api utilizzano queste percezioni per navigare, comunicare e svolgere le loro attività quotidiane con efficacia.

Il Torace: Centro della Locomozione

Il torace è il centro nevralgico della locomozione nelle api. Questa parte del corpo è composta da tre segmenti principali: protorace, mesotorace e metatorace. Ogni segmento gioca un ruolo cruciale nel movimento e nella funzionalità delle api.

Il torace ospita le tre paia di zampe e le due paia di ali, strutture essenziali per la locomozione e il volo. Le ali delle api sono particolarmente complesse e rappresentano un capolavoro di ingegneria naturale.

Le Ali: Struttura e Meccanismo di Volo

Le ali sono costituite da due sottili lamine cuticolari sovrapposte, attraversate da venature che contengono emolinfa, terminazioni nervose e trachee. Durante il volo, le ali anteriori e posteriori si uniscono grazie a piccoli uncini chiamati hamuli, formando una superficie alare unica. Questo meccanismo aumenta l’efficienza aerodinamica e consente alle ape di volare con grande agilità.

Il movimento delle ali è garantito da potenti muscoli indiretti del volo, che possono contrarsi fino a 400 volte al secondo. Questo permette alle api di raggiungere velocità di 20 km/h trasportando carichi significativi di polline o nettare.

Le Zampe: Strumenti Multifunzionali

Le zampe delle api sono strumenti multifunzionali altamente specializzati. Le zampe posteriori, in particolare, sono adattate per la raccolta del polline, dotate di strutture specializzate come la spazzola, il pettine e la cestella. Queste strutture consentono alle ape di raccogliere e trasportare il polline all’alveare con efficienza.

Inoltre, le zampe sono dotate di sensilli che aiutano le api a percepire l’ambiente circostante, contribuendo alla loro capacità di navigazione e interazione con l’ambiente.

Il torace, con le sue ali e zampe, rappresenta quindi il centro della locomozione e della funzionalità delle api, consentendo loro di volare, camminare e svolgere le attività necessarie per la sopravvivenza dell’alveare.

L’Addome e le Sue Funzioni Vitali

Understanding the abdomen is key to grasping the overall anatomy of an ape. The abdomen, or addome, is a complex structure composed of several vital segments known as uriti. These segments are crucial for various bodily functions, including respiration and the storage of nectar.

L’addome dell’ape si compone di una successione di segmenti anulari detti uriti, ciascuno formato da una parte dorsale (urotergo) e una ventrale (urosterno), collegate da membrane laterali flessibili. Questa struttura consente all’addome di espandersi e contrarsi, una caratteristica fondamentale per la respirazione e per l’accumulo di nettare.

Gli Uriti: Segmenti Addominali e Loro Caratteristiche

Gli uriti sono collegati tra loro da membrane intersegmentali flessibili. Dal punto di vista morfologico, l’addome presenta dieci segmenti, anche se non tutti sono visibili esternamente nelle diverse caste dell’ape. Nelle operaie e nella regina, sono visibili sei segmenti, mentre nei fuchi se ne osservano sette.

Il peziolo, un sottile peduncolo che collega torace e addome, permette grande mobilità a quest’ultimo e contiene strutture vitali come l’esofago, la catena gangliare ventrale e l’aorta.

Il Pungiglione: Meccanismo di Difesa

Il pungiglione, presente solo nelle femmine (operaie e regina), è un sofisticato meccanismo di difesa. Composto da uno stiletto dorsale e due lancette ventrali, il pungiglione funziona con un movimento alternato durante la puntura. La particolarità del pungiglione delle api operaie è la presenza di uncini sulle lancette che impediscono l’estrazione dell’organo quando penetra in tessuti elastici come la pelle umana.

Questa struttura unica è fondamentale per comprendere il comportamento difensivo delle api e il loro ruolo nell’ecosistema.

Anatomia di un’Ape: Com’è Fatta Internamente

La struttura interna dell’ape è un esempio di come la natura abbia ottimizzato ogni aspetto della loro biologia. L’anatomia interna di questi insetti sociali è caratterizzata da organi e apparati altamente specializzati che svolgono funzioni cruciali per la sopravvivenza della colonia.

Il sistema digerente delle api è uno degli esempi più interessanti di specializzazione anatomica. Esso può essere suddiviso in tre sezioni principali: intestino anteriore, medio e posteriore. L’intestino anteriore include la faringe, l’esofago, la borsa melaria e il proventricolo, mentre l’intestino medio è costituito dal ventricolo, e l’intestino posteriore comprende il tenue e il retto.

L’Apparato Digerente ed Escretore

L’apparato digerente delle api è progettato per processare il nettare e altri liquidi raccolti dai fiori. Il nettare viene aspirato attraverso l’apparato boccale e passa attraverso la faringe e l’esofago, raggiungendo la borsa melaria, dove inizia la sua trasformazione in miele. Il sistema escretore, composto principalmente dai tubuli malpighiani, svolge un ruolo fondamentale nell’eliminazione dei prodotti di scarto.

I tubuli malpighiani sono strutture filiformi che si estendono nell’addome e funzionano in modo analogo ai reni umani, rimuovendo dall’emolinfa l’acido urico e altri metaboliti. Questo processo è essenziale per mantenere l’equilibrio interno e garantire la salute delle api.

La Borsa Melaria: Dove Inizia la Trasformazione del Nettare

La borsa melaria è una specializzazione dell’esofago che serve come serbatoio temporaneo per il nettare raccolto. All’interno di questa struttura, il nettare inizia a essere trasformato in miele grazie all’azione di enzimi digestivi che convertono gli zuccheri complessi in glucosio e fruttosio più semplici.

Quando le api ritornano all’alveare, il contenuto della borsa melaria viene rigurgitato nelle cellette, dove il processo di trasformazione continua fino alla produzione di miele maturo. Questo processo di ventilazione e riduzione dell’umidità è cruciale per ottenere il caratteristico miele d’ape.

Il Sistema Respiratorio delle Api

Il sistema respiratorio delle api è notevolmente diverso da quello dei vertebrati e si basa su un meccanismo unico di tubi e sacchi che forniscono ossigeno direttamente ai tessuti. Questo sistema è composto da trachee, irrobustite da nervature di chitina in forma di spirale dette tenidi, e da sacchi aerei.

Trachee e Sacchi Aerei: Come Respirano le Api

Le trachee sono strutture tubulari che portano l’ossigeno direttamente ai tessuti senza l’intermediazione di un sistema circolatorio. L’aria ricca di ossigeno penetra nelle trachee attraverso dieci paia di spiracoli tracheali o stigmi respiratori posti lateralmente su torace e addome. Le trachee, addentrandosi nel corpo dell’ape, si collegano ai sacchi aerei e da questi si ramificano poi finemente estendendosi sotto forma di tracheole.

I sacchi aerei di torace e addome, tra loro collegati, sono sottoposti all’azione di contrazione e distensione in conseguenza dei movimenti derivanti dalla muscolatura dell’addome. Funzionando come un mantice, diffondono l’aria in tutto il corpo dell’ape, garantendo un’efficiente ossigenazione dei tessuti.

Gli Stigmi Respiratori e la Loro Funzione

Gli stigmi toracici sono protetti da fitta peluria che filtra l’aria in entrata, mentre quelli addominali possiedono un meccanismo di chiusura che previene l’ingresso di particelle estranee e limita la perdita di umidità. Questo sistema di protezione è fondamentale per mantenere la salute e l’efficienza del sistema respiratorio delle api.

In sintesi, il sistema respiratorio delle api è un esempio di efficienza e specializzazione, permettendo a questi insetti di sostenere l’intenso sforzo metabolico richiesto dal volo e dalle altre attività all’interno e all’esterno dell’alveare.

Il Sistema Circolatorio: L’Emolinfa e il Vaso Dorsale

Il sistema circolatorio delle api rappresenta un aspetto fondamentale della loro anatomia. È composto da un vaso dorsale, sostenuto dal diaframma dorsale, che diffonde l’emolinfa in tutte le cavità del corpo, irrorando direttamente tutti gli organi e i tessuti.

Il vaso dorsale è differenziato in una parte addominale, chiamata cuore, e una parte anteriore tubulare, chiamata aorta, che si estende fino al capo. Il cuore è suddiviso in camere o ventricoliti, ciascuna dotata di aperture a valvola dette ostioli che favoriscono l’entrata dell’emolinfa dalla cavità del corpo.

Il Cuore dell’Ape e la Circolazione dell’Emolinfa

Il cuore dell’ape è una struttura a fondo cieco che pompa l’emolinfa in avanti attraverso l’aorta. Durante la contrazione (sistole), l’emolinfa viene spinta in avanti fino al capo, da dove si diffonde liberamente in tutto il corpo, raggiungendo anche le estremità delle antenne e delle zampe.

Durante la diastole, l’emolinfa ritorna al cuore attraverso gli ostioli. Questo processo di circolazione è essenziale per il funzionamento dell’ape.

Le Funzioni dell’Emolinfa nel Corpo dell’Ape

L’emolinfa svolge diverse funzioni cruciali nel corpo dell’ape. Trasporta nutrienti dall’intestino ai tessuti, elimina sostanze di scarto attraverso i tubuli malpighiani, e distribuisce ormoni ed enzimi.

Come afferma un’esperto, “L’emolinfa è fondamentale per la regolazione della temperatura corporea e per il mantenimento dell’omeostasi.”

Le principali funzioni dell’emolinfa includono:

- Trasporto di nutrienti

- Eliminazione di sostanze di scarto

- Distribuzione di ormoni ed enzimi

- Regolazione della temperatura corporea

Il Sistema Muscolare: Potenza in Miniatura

Il sistema muscolare delle api rappresenta un esempio straordinario di ingegneria biologica. Le api possiedono un sistema muscolare altamente specializzato che consente loro di eseguire movimenti complessi e potenti nonostante le loro dimensioni ridotte.

Il sistema muscolare è costituito da muscoli composti da fibre contrattili, ciascuna contenente miofibrille circondate da una membrana elastica chiamata sarcolemma. I muscoli si distinguono in due categorie principali: muscoli scheletrici e muscoli viscerali. I muscoli scheletrici sono attaccati all’esoscheletro o all’endoscheletro, mentre i muscoli viscerali sono distribuiti lungo le pareti degli organi interni.

I Muscoli del Volo: Un Meccanismo Efficiente

I muscoli del volo sono particolarmente sviluppati e si dividono in due categorie: muscoli diretti e muscoli indiretti. I muscoli diretti sono collegati direttamente agli scleriti ascellari e servono a modificare l’orientamento delle ali, mentre i muscoli indiretti sono quelli che non sono agganciati direttamente alle ali.

I muscoli indiretti del volo funzionano deformando il torace: i muscoli longitudinali, contraendosi, inarcano il torace verso l’alto causando l’abbassamento delle ali, mentre i muscoli dorso-ventrali appiattiscono il torace provocando l’innalzamento delle ali. Questa alternanza di contrazioni può raggiungere frequenze straordinarie di 200-400 battiti al secondo, generando la potenza necessaria per sostenere il volo e trasportare carichi di nettare o polline.

I Muscoli delle Zampe e dell’Addome

I muscoli delle zampe e dell’addome sono altrettanto importanti, permettendo rispettivamente la deambulazione, la manipolazione di materiali come cera e propoli, e i movimenti respiratori e digestivi essenziali per la sopravvivenza dell’ape. I muscoli delle zampe sono fondamentali per la locomozione e la manipolazione degli oggetti, mentre i muscoli dell’addome sono cruciali per i processi fisiologici interni.

Come afferma

“Il sistema muscolare delle api è un capolavoro di ingegneria biologica, con oltre 600 muscoli distinti che permettono movimenti precisi e potenti nonostante le dimensioni ridotte dell’insetto.”

In sintesi, il sistema muscolare delle api è un esempio di complessità e efficienza, permettendo all’ape di eseguire una vasta gamma di movimenti e funzioni vitali.

L’Apparato Secretore: Le Ghiandole dell’Ape

Il sistema secretore delle api è fondamentale per la loro sopravvivenza e organizzazione sociale. È costituito da numerose ghiandole specializzate che producono una vasta gamma di sostanze essenziali per la vita individuale e sociale di questi insetti.

Le ghiandole dell’ape possono essere classificate in due categorie principali: ghiandole esocrine e ghiandole endocrine. Le ghiandole esocrine producono secrezioni destinate all’esterno del corpo, mentre le ghiandole endocrine rilasciano ormoni direttamente nell’emolinfa per la regolazione interna.

Le Ghiandole Esocrine: Secrezioni per l’Esterno

Le ghiandole esocrine includono le ghiandole mandibolari, ipofaringee, salivari, tarsali, di Nasόnov, ciripare e quelle associate al pungiglione. Ciascuna di queste ghiandole ha funzioni specifiche per la comunicazione, nutrizione o difesa della colonia. Ad esempio, le ghiandole mandibolari producono feromoni che svolgono un ruolo cruciale nella comunicazione tra le api.

Le ghiandole ciripare sono responsabili della produzione della cera, un elemento fondamentale per la costruzione degli alveari. La ghiandola di Nasόnov, invece, produce un feromone che aiuta le api a orientarsi e a comunicare.

Le Ghiandole Endocrine: Regolazione Interna

Le ghiandole endocrine, spesso in stretto rapporto con il sistema nervoso, regolano processi fisiologici fondamentali come lo sviluppo, la metamorfosi e la riproduzione. Le ghiandole neuricrine del cerebro producono l’ormone cerebrale che, attraverso i corpi cardiaci, viene diffuso nell’emolinfa per attivare altre ghiandole endocrine.

I corpi allati producono l’ormone giovanile (neotenina) che regola le mute negli stadi giovanili e la maturazione delle gonadi negli adulti. Le ghiandole protoraciche secernono l’ecdisone, responsabile della differenziazione e della metamorfosi.

In sintesi, l’apparato secretore delle api è un sistema complesso e altamente specializzato che gioca un ruolo fondamentale nella loro biologia e organizzazione sociale. La comprensione di questo sistema può fornire preziose informazioni sulla complessità e sull’efficienza dell’organizzazione delle api.

Le Ghiandole Specializzate e i Loro Prodotti

Le api sono dotate di ghiandole specializzate che producono sostanze cruciali per la sopravvivenza della colonia. Queste ghiandole sono localizzate in diverse parti del corpo dell’ape e svolgono funzioni specifiche che sono fondamentali per il benessere e la produttività dell’alveare.

Le Ghiandole Ciripare: Produzione della Cera

Le ghiandole ciripare sono quattro coppie di ghiandole situate nella parte inferiore dell’addome delle api operaie, in corrispondenza degli “specchi della cera” sugli sterniti IV, V, VI e VII. Queste ghiandole sono particolarmente attive tra il 13° e il 18° giorno di vita dell’operaia, producendo la cera necessaria per costruire i favi dell’alveare con la caratteristica struttura esagonale.

La Ghiandola di Nasόnov: Comunicazione Chimica

La ghiandola di Nasόnov è situata tra il sesto e il settimo tergite addominale delle operaie e produce feromoni volatili che fungono da segnali di aggregazione per le api della stessa colonia. Questa comunicazione chimica è particolarmente importante durante la sciamatura, quando le api devono rimanere unite e seguire la regina verso una nuova dimora.

Le Ghiandole del Veleno

Le ghiandole del veleno sono associate al pungiglione e comprendono la ghiandola acida, che produce una miscela complessa di oltre 50 sostanze diverse, e la ghiandola alcalina (o di Dufour), che secerne sostanze lubrificanti per il meccanismo del pungiglione. Il veleno viene immagazzinato in un serbatoio e iniettato al momento della puntura.

In sintesi, le ghiandole specializzate nelle api sono cruciali per la produzione di sostanze vitali per la colonia, tra cui la cera per i favi e i feromoni per la comunicazione chimica, nonché il veleno per la difesa. La complessità e la specializzazione di queste ghiandole sono un esempio dell’incredibile organizzazione anatomica e funzionale delle api.

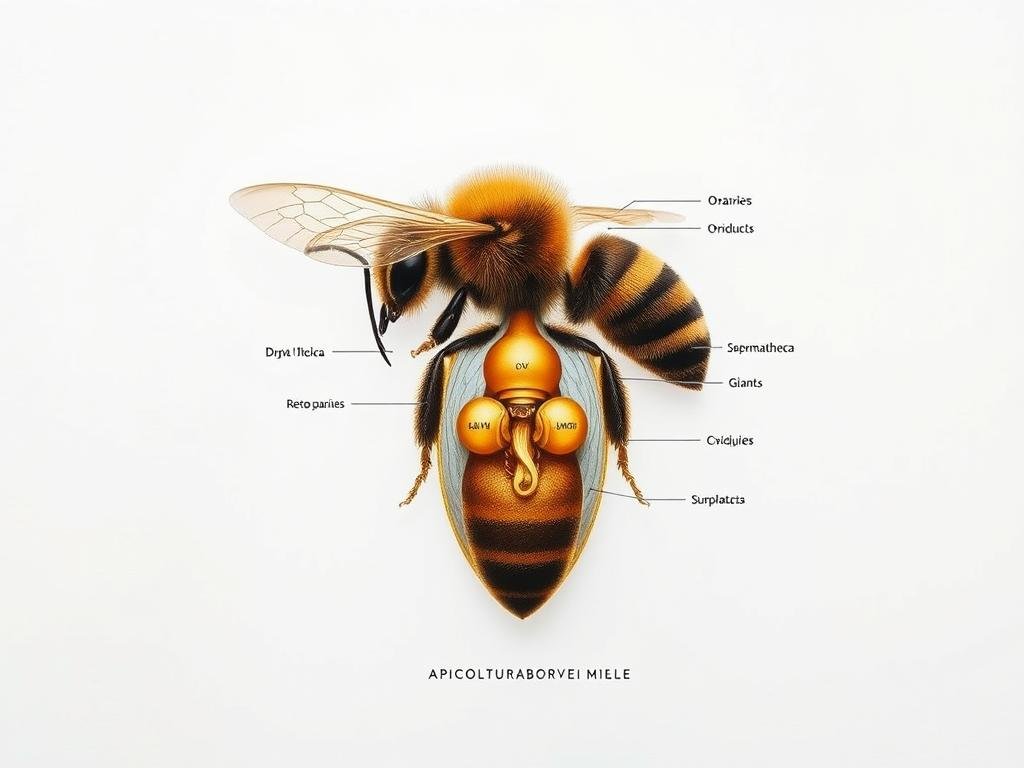

L’Apparato Riproduttore nelle Diverse Caste

Le api presentano un sistema riproduttivo altamente specializzato, con differenze marcate tra le diverse caste presenti nella colonia. La regina, i fuchi e le api operaie hanno ruoli distinti nella riproduzione, riflettendo la complessità sociale dell’alveare.

L’Apparato Riproduttore della Regina

La regina possiede un apparato riproduttore completamente sviluppato, composto da due grandi ovari contenenti numerosi ovarioli. Questo le consente di deporre fino a 2000 uova al giorno durante il picco della stagione riproduttiva. La presenza della spermoteca, un organo unico nella regina, le permette di immagazzinare gli spermatozoi ricevuti durante l’accoppiamento e di utilizzarli per fecondare le uova in modo selettivo.

L’Apparato Riproduttore dei Fuchi

I fuchi, essendo i maschi della colonia, hanno un apparato riproduttore specializzato per la produzione di spermatozoi e per l’accoppiamento con la regina. Durante l’accoppiamento, gli organi genitali del fuco si estroflettono e, dopo il processo, rimangono attaccati alla regina, causando la morte del maschio.

Le Api Operaie e la Loro Capacità Riproduttiva Limitata

Le api operaie, sebbene siano femmine, hanno ovari ridotti e non possiedono spermoteca, il che rende impossibile l’accoppiamento. Tuttavia, in assenza della regina, alcune operaie possono sviluppare parzialmente gli ovari e deporre uova non fecondate, dalle quali si svilupperanno solo fuchi.

In sintesi, l’apparato riproduttore nelle api varia significativamente tra le diverse caste, riflettendo la specializzazione dei ruoli all’interno della colonia. La regina è responsabile della produzione delle uova, i fuchi svolgono il ruolo di fecondare la regina, e le api operaie, pur avendo una capacità riproduttiva limitata, possono in certe condizioni deporre uova non fecondate.

Le Tre Caste dell’Alveare: Differenze Anatomiche

La struttura sociale dell’alveare è caratterizzata da tre caste di api: la regina, le api operaie e i fuchi, ognuna con specifiche differenze anatomiche. Queste differenze non sono casuali, ma rappresentano il risultato di milioni di anni di evoluzione che hanno ottimizzato ciascuna casta per il suo ruolo specifico all’interno della complessa società dell’alveare.

La Regina: Caratteristiche Distintive

La regina si distingue per il suo corpo più grande, che misura tra i 16 e i 20 mm, e per l’addome allungato e sviluppato per ospitare gli ovari. Il suo pungiglione è lievemente ricurvo, con uncini più piccoli e meno numerosi rispetto a quelli delle api operaie. Queste caratteristiche anatomiche sono fondamentali per il suo ruolo riproduttivo all’interno dell’alveare.

Le Api Operaie: Adattamenti per il Lavoro

Le api operaie, più piccole rispetto alla regina, con una lunghezza di 12-15 mm, presentano adattamenti anatomici specifici per il lavoro. Sono dotate di ghiandole ciripare per la produzione di cera, cestelle per la raccolta del polline sulle zampe posteriori, e ghiandole ipofaringee per la produzione di pappa reale. Il loro pungiglione dritto con uncini pronunciati è un importante strumento di difesa.

I Fuchi: Specializzazione per l’Accoppiamento

I fuchi sono facilmente riconoscibili per il loro corpo tozzo e gli occhi enormi che si toccano sulla sommità del capo. Sono privi di pungiglione e di strutture per la raccolta del polline, ma possiedono un apparato riproduttore specializzato per l’accoppiamento. La loro capacità di individuare l’ape regina in volo e competere con altri individui per accoppiarsi con lei durante il volo nuziale è cruciale per la sopravvivenza della colonia.

Le differenze anatomiche tra le caste si estendono anche all’addome: nella regina e nelle operaie sono visibili esternamente sei segmenti, mentre nei fuchi se ne osservano sette e parte dell’ottavo. Queste specializzazioni anatomiche riflettono i ruoli specifici di ciascuna casta e sono il risultato di una lunga evoluzione.

I Ruoli Specializzati delle Api Operaie

Le api operaie sono geneticamente identiche, ma svolgono funzioni diverse all’interno dell’alveare in base all’età. Questa specializzazione temporale è accompagnata da cambiamenti anatomici e fisiologici significativi.

Durante la loro vita, le api operaie attraversano diverse fasi, ognuna caratterizzata da compiti specifici. Nei primi giorni di vita, le giovani api operaie fungono da “spazzine,” pulendo le celle e l’alveare grazie allo sviluppo di ghiandole mandibolari che producono sostanze detergenti.

Evoluzione Anatomica in Base all’Età

Man mano che le api operaie invecchiano, subiscono cambiamenti anatomici significativi. Tra il 4° e il 12° giorno, le ghiandole ipofaringee si sviluppano completamente, permettendo alle api di diventare “nutrici” che producono pappa reale per alimentare le larve e la regina.

Dal 13° al 18° giorno circa, le ghiandole ciripare nell’addome raggiungono il massimo sviluppo, trasformando le operaie in “ceraiole” che producono cera per costruire e riparare i favi.

| Età | Ruolo | Funzione |

|---|---|---|

| 1-3 giorni | Spazzine | Pulizia delle celle e dell’alveare |

| 4-12 giorni | Nutrici | Produzione di pappa reale |

| 13-18 giorni | Ceraiole | Produzione di cera |

Adattamenti Anatomici per Compiti Diversi

Le api operaie mostrano adattamenti anatomici significativi per svolgere i loro compiti. Ad esempio, le ghiandole produttrici di veleno raggiungono la piena funzionalità dopo il 20° giorno, quando le api diventano prima “guardiane” a difesa dell’alveare e infine “bottinatrici” che raccolgono nettare, polline, acqua e propoli all’esterno.

Questa specializzazione è fondamentale per il funzionamento dell’alveare, poiché ogni ape operaia contribuisce al benessere della colonia in base alle sue capacità e al suo stadio di sviluppo.

La complessità dell’organizzazione sociale delle api è un esempio notevole di come la specializzazione individuale possa contribuire al successo della colonia nel suo insieme.

I Prodotti dell’Alveare: Origine Anatomica

La complessità dell’anatomia delle api si riflette nella varietà di prodotti che esse producono all’interno dell’alveare. Questi prodotti, tra cui il miele, la cera d’api, il polline e la propoli, sono il risultato di processi biologici complessi che coinvolgono specifiche strutture anatomiche delle api.

I prodotti dell’alveare sono frutto della straordinaria organizzazione e specializzazione delle api. Ogni prodotto deriva da una precisa attività anatomica e fisiologica delle api. Ad esempio, il miele è il risultato della trasformazione del nettare raccolto dai fiori, mentre la cera d’api è prodotta dalle ghiandole ciripare situate nell’addome delle operaie.

Il Miele: Dal Nettare al Prodotto Finale

Il miele è uno dei prodotti più noti e apprezzati provenienti dall’alveare. La sua produzione inizia con la raccolta del nettare dai fiori da parte delle api bottinatrici. Il nettare viene poi trasportato nella borsa melaria dove inizia la sua trasformazione grazie all’aggiunta di enzimi come l’invertasi.

Una volta nell’alveare, il nettare parzialmente trasformato viene passato alle api magazziniere che lo depositano nelle celle. Qui, grazie all’azione delle api ventilatrici che riducono l’umidità al 18-20%, il nettare matura in miele e viene sigillato con un opercolo di cera.

| Prodotto | Origine Anatomica | Funzione |

|---|---|---|

| Miele | Nettare raccolto e trasformato | Alimentazione |

| Cera d’Api | Ghiandole ciripare | Costruzione celle |

| Polline | Raccolto dalle api bottinatrici | Alimentazione |

| Propoli | Raccolta dalle gemme delle piante | Sigillante e antibatterico |

La Cera d’Api: Produzione e Utilizzo

La cera d’api è prodotta dalle ghiandole ciripare situate nell’addome delle operaie di 12-18 giorni di età. Queste ghiandole secernono piccole scagliette di cera che vengono utilizzate per costruire le celle dell’alveare.

La cera d’api è fondamentale per la struttura dell’alveare, poiché viene utilizzata per creare le celle in cui vengono immagazzinati il miele e il polline, e in cui si sviluppano le larve.

Propoli e Polline: Raccolta e Trasformazione

Il polline viene raccolto dalle api bottinatrici e trasportato nelle cestelle delle zampe posteriori fino all’alveare. Qui viene immagazzinato nelle celle come “pane delle api”, costituendo una fonte di proteine per le api.

La propoli, invece, è una resina vegetale raccolta dalle gemme di alcune piante. Viene utilizzata nell’alveare come materiale sigillante e antibatterico grazie alle sue proprietà antimicrobiche naturali.

Conclusione: L’Incredibile Complessità dell’Anatomia delle Api (316 parole)

Le api sono dotate di un’anatomia altamente specializzata che consente loro di svolgere ruoli diversi all’interno dell’alveare. Questo sistema biologico complesso rappresenta uno degli esempi più affascinanti di adattamento evolutivo.

L’anatomia delle api comprende una struttura esterna tripartita (capo, torace e addome) e sistemi interni altamente specializzati, come il sistema digestivo, respiratorio, circolatorio e nervoso. Ogni aspetto dell’anatomia delle api è ottimizzato per garantire l’efficienza della colonia.

La differenziazione anatomica tra le tre caste (regina, operaie e fuchi) dimostra come l’evoluzione abbia plasmato questi insetti per svolgere ruoli complementari, creando un superorganismo in cui il benessere collettivo prevale su quello individuale.

Comprendere l’anatomia delle api è fondamentale non solo dal punto di vista scientifico, ma anche per l’apicoltura pratica. Questo consente di interpretare correttamente il comportamento delle colonie e di ottimizzare la produzione di miele e altri prodotti dell’alveare.

La produzione di miele, cera, propoli e altri prodotti dell’alveare è il risultato diretto di adattamenti anatomici specifici, rendendo le api uno degli insetti economicamente più importanti per l’uomo.

Se desiderate approfondire la vostra conoscenza sull’apicoltura e assaporare prodotti genuini dell’alveare, vi invitiamo a visitare i nostri punti vendita a Bologna e Savigno Valsamoggia, o a contattarci per ulteriori informazioni.

FAQ

Qual è la funzione del pungiglione nelle api?

Il pungiglione è un meccanismo di difesa utilizzato dalle api operaie per proteggere l’alveare da potenziali minacce. Quando un’ape operaia punge, il pungiglione si conficca nella vittima e l’ape muore poco dopo a causa della lesione interna provocata dal distacco del pungiglione.

Come si differenziano le api operaie, la regina e i fuchi a livello anatomico?

Le api operaie, la regina e i fuchi presentano differenze anatomiche significative. La regina ha un addome più grande per ospitare gli organi riproduttivi, mentre le api operaie hanno un corpo più robusto con adattamenti per il lavoro, come le corbicule per il polline. I fuchi sono più grandi e hanno occhi più grandi per localizzare la regina durante l’accoppiamento.

Qual è il ruolo delle ghiandole nelle api?

Le ghiandole nelle api svolgono diverse funzioni cruciali. Le ghiandole esocrine producono secrezioni esterne come la cera per costruire le celle dell’alveare, mentre le ghiandole endocrine regolano processi interni come la riproduzione e lo sviluppo.

Come respirano le api?

Le api respirano attraverso un sistema di trachee e sacchi aerei che si estendono in tutto il corpo. Gli stigmi respiratori sono aperture esterne che consentono l’ingresso e l’uscita dell’aria. Questo sistema consente un’efficiente ossigenazione degli organi interni.

Qual è la funzione dell’emolinfa nel corpo dell’ape?

L’emolinfa è il fluido circolatorio delle api, equivalente al sangue nei vertebrati. Essa trasporta nutrienti, ormoni e prodotti di scarto in tutto il corpo, svolgendo un ruolo cruciale nella regolazione dei processi fisiologici.

Come producono il miele le api?

Le api producono il miele raccogliendo il nettare dai fiori e trasformandolo attraverso un processo di rigurgito e evaporazione all’interno delle celle dell’alveare. La borsa melaria è un organo specializzato che partecipa a questo processo.

Attenzione

Le informazioni contenute in questo sito sono presentate a solo scopo informativo, in nessun caso possono costituire la formulazione di una diagnosi o la prescrizione di un trattamento, e non intendono e non devono in alcun modo sostituire il rapporto diretto medico-paziente o la visita specialistica. Si raccomanda di chiedere sempre il parere del proprio medico curante e/o di specialisti riguardo qualsiasi indicazione riportata. Se si hanno dubbi o quesiti sull’uso di un farmaco è necessario contattare il proprio medico. Leggi il Disclaimer»